我向来是对地理、北非、沙漠、异国风情这些字眼没有半分兴趣的,但《撒哈拉的故事》改变了我的看法。

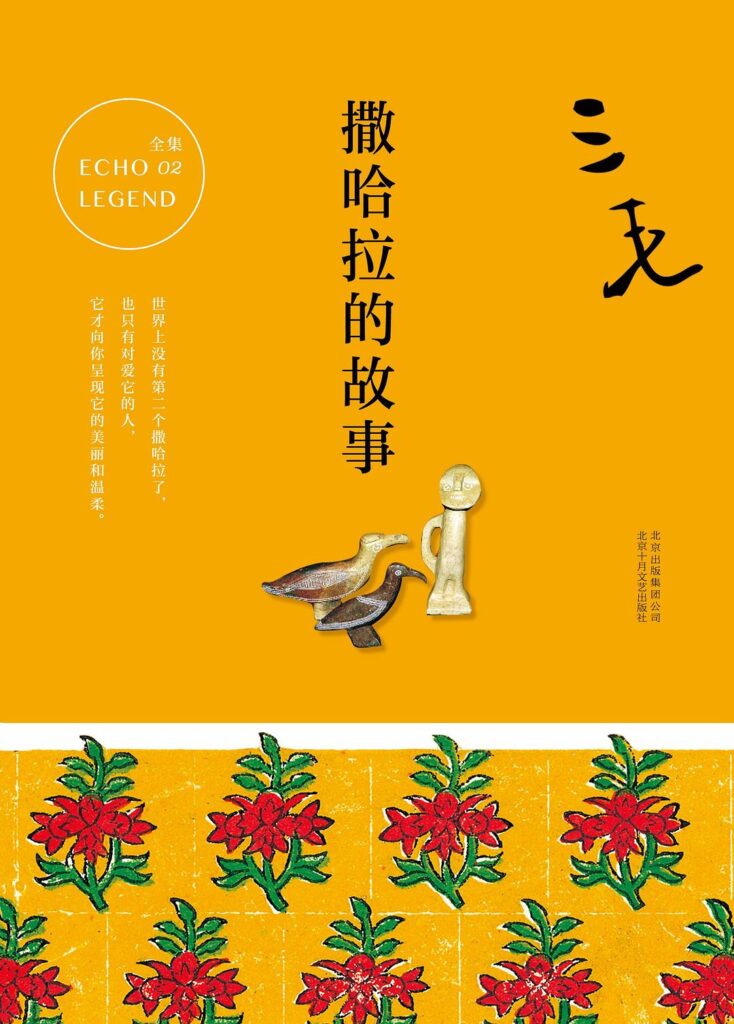

《撒哈拉的故事》用17篇散文记录了70年代作家三毛在西属撒哈拉阿雍小镇生活的点滴:有 <悬壶济世> 中化身巫医为邻里看病治病的有趣情节,也有 <爱的寻求> 里男孩沙仑对爱情飞蛾扑火般的牺牲,有 <芳邻> 中街坊领里的小市民心态与三毛的慷慨解囊形成的鲜明对比,有 <白手成家> 中三毛与荷西自己动手丰衣足食的满满成就,还有 <沙巴军曹> 中独生军曹与撒哈拉威民族间爱与恨的矛盾,有 <哑奴> 中三毛与奴隶在人性真善美上的交流,更有 <哭泣的骆驼> 中撒哈拉威游击队队长与妻子的爱情悲剧和对战争的强烈谴责。

这本书表面讲的是在撒哈拉的所闻所见,其实背后更多是对生活、自由、人性和战争的思考。即使是到了偏远落后的北非国度,众生百态、爱恨情仇、贫富贵贱、种族歧视、立场差异依然存在,一如三毛前半生所在的故乡台湾。字里行间,我经常在想,三毛为什么要离开祖国和亲人朋友的怀抱,把自己交付到异国他乡去?为什么愿意忍受那个落后社会的水深火热?对于《撒哈拉的故事》,大多数人都会为 <沙巴军曹>、<哑奴>、<哭泣的骆驼> 里面悲剧式人物的命运所触动,而令我印象最深的却是 <白手成家> 中自食其力、向光生长的三毛,也正是在这一篇里,我似乎找到了上面问题的答案。

三毛的前半生辗转多国,高度文明的社会住过,看透,也尝够了,但始终没有找到一个能够把心住下来的城市,直到看到一本《国家地理》的杂志介绍撒哈拉沙漠,那前世回忆似的乡愁便牵引着她,义无反顾地往那片陌生的黄色而去。初来乍到,第一个面对的就是出租房,高低不平的水泥地面,空心砖堆砌而成的墙体,流着浓绿色液体的水龙头,三毛适应了一阵子,但倔强的她始终没有使用父亲给的钱,而是把钱存进了银行,决定自己赚钱过日子。荷西去矿场上班,她就去垃圾场拾破烂,用无名之辈留下的石像装点房间,用捡来的棺材木头做成椅子,用褐色的颜料粉刷书架,捡总督家的花和爬藤给房间带来绿意,最后把陋室变成了宫殿,连通讯社的记者都跑来采访三毛的家,房东甚至还嫉妒地想要涨房租。就这样,荷西每天早出晚归地赚钱,她每天想尽办法省钱,最后他们买下了那匹梦中白马——吉普车,开始了后文搭载陌生乘客的时光。尽管被生活胁迫,但她与荷西苦中作乐,笑说:生命的过程,无论是阳春白雪,青菜豆腐,我都得尝尝是什么滋味,才不枉来走这么一遭啊!

三毛在 <白手成家> 这一篇说过一句话我很感同身受:人,真是奇怪,没有外人来证明你,就往往看不出自己的价值。这和她在《雨季不再来》说过的一句话很类似:每次考试就像是一种屈辱。你说你会了,别人不相信,偏拿张白纸要你来证明。我们在考场的价值由老师给的成绩而定,在职场的价值由领导/用户的反馈而定,在亲戚朋友间的价值由社会地位高低而定…三毛或许只是单纯地想布置她与荷西的小家,为枯燥的生活增添一点趣味,却无意成为了记者报道的焦点,得到了街坊邻里的肯定,最终这份肯定又成为了房东涨价的把柄。我们为什么经常需要得到别人的认同,才能得到自己的认同。明星出道时需要树立人设和作品风格,被观众所接受以后,自己再猛烈地增加炮火往这个方向发展,最后连自己也认同了当初那个半信半疑的自己;马云在创业初期找遍了中国的投资人,他们纷纷嘲笑这位年轻人的互联网梦,却唯独吸引了高盛证券合伙人林夏如及日本软银集团的孙正义的眼光,后来阿里巴巴越做越大,价值得到市场肯定以后,又才吸引了其他投资人;19世纪后印象派画家梵高创作了《星月夜》、《向日葵》、《吃马铃薯的人》等耳熟能详的作品,但谁曾想在作品诞生初期并不受世人吹捧,后来梵高因精神病发作而自杀身亡,再后来的今天,他的画被归为印象派的代表,他也被奉为最会运用颜色的画家,他的画陈列在各大美术馆的中心地带。不计其数的案例都在应证着三毛文中的这句话,的确,有时候我们需要自我陶醉和孤芳自赏,因为只有把门外的声音隔离,我们才能更加专注地做好门内这件事,正所谓“无知者无畏也”,但反过来看,我们一旦希望与社会接轨,欲上社会的青云,就注定无时不在借着社会的风力攀登,只有得到了社会的肯定,才能确立自己在社会的坐标与意义,人和他所创造的价值,终究是这个社会的产物。

我想三毛在撒哈拉生活的日子应该是自由且幸福的,她远离了她熟悉的台湾本土社会,卸下了那个社会带给她的沉重标签,以一个异乡人的心态居住在这个世外桃源,不用卷入撒哈拉、西班牙、摩洛哥等政治立场的纷争,即使她又被贴上了这里社会的标签,但至少可以不用那么深地陷入社会这潭死水。